人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

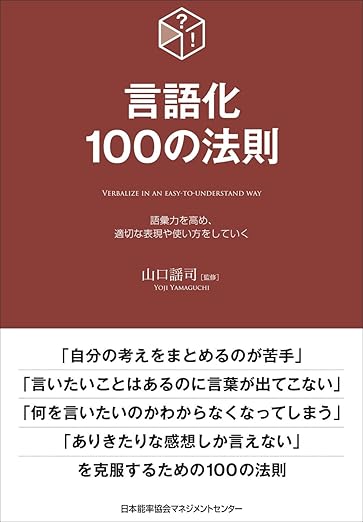

『言語化100の法則』は、『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)などがベストセラーとなった山口謡司氏が監修を務め、言語化にまつわる法則を100にまとめて解説してあります。

「はじめに」には、次のように書かれています。

言葉が世界をつくります。

言葉があってはじめて、人はものを考えたり、人と意思を疎通

することができ、そして自分を変革したり、社会を住みよいもの

にしたり、世界を明るく平和なものにすることができます。

思っていることを「言語化」すると言いますが、「思う」ため

にも「考える」ためにも、我々は「言語化」する能力が必要です。

ところが、改めて「言語化」と言われたら、それがどういうもので、どうすれば可能なのか、明確には理解していないことに気づきます。

本書では、「言語化とは何か」からはじまり、「言語化力が身につく小さな習慣」まで、1法則が見開き2ページで解説されています。

そもそも日本語は、世界でも最高難易度にランクインされるほど複雑で難しい言語。

大前提として「難しい」日本語を理解するためにも、読んでおきたい一冊です。

基本情報

・タイトル :言語化100の法則

・著者/編者:山口 謡司(監修)

・発行日 :2024年6月30日

・ページ数 :224p

・出版社 :日本能率協会マネジメントセンター

【 読書メモ 】

■ 言語化の本質とは、自身の考えや情報を適切な言葉に置き換え、相手にわかりやすく伝えること

・言語化には「具体化力」「語彙力」「伝達力」の3つが必要

・言語化により周囲とのコミュニケーションが円滑になると、本人だけでなく本人の周囲にもよい影響をもたらす

・感情を言語化すること(感情のラベリング)は、ストレス緩和・耐性アップにつながる

・会話の要素を5W1Hに当てはめて言語化すると伝わりやすい

→5W1H:When(いつ)、Where(どこで)、Who(だれが)、What(何を)、Why(なぜ)、How(どのように)

■ 言語化には思考の整理が必要

・言語化できない2つのタイプ

①思考がモヤモヤする:さまざまな考え方や視点が絡み合ってうまく言語化できない

②何も思いつかない:思考が浅く狭いため、言語化しても簡素で深みがない

・言語化の基礎は「どう伝えるか」よりも「何を伝えるか」(言葉の解像度を上げる=具体化する)

・言葉が見つからない場合は、「なぜ?」という自問自答を繰り返すことで具体化させる

[「なぜ?(=どうして)」を意識するうえで有効な3つの方法]

⑴五感を使って言語化(例.鳥肌が立つほどドキドキした)

⑵周囲の人々の様子で言語化(例.隣にいた友人はずっと手で目を覆っていた)

⑶自分の過去や思い出と比較して言語化(例.これまで観た映画の中でもベスト3に入る傑作だ)

・「なぜ?」だけでは具体化が甘い場合は「たとえば?」の具体例で話をわかりやすくする

■ 言語化するには、アウトプットの能力としての語彙力が必要

・先達の名著、小説、ビジネス書、詩や俳句などで言葉に触れる機会を増やす

・語彙を正しく理解し、正確に話せるようにするためには「復唱」「音読」が効果的

・心を動かされた表現は書き残して読み返すことで、自分の中の感情表現が多様化する

・語彙力を高める最も基本的で効果的な方法は、覚えた言葉をすぐに使うこと

■ 「伝える」ことの目的は、相手の心を動かすこと

・相手が欲しい情報は何かを考え、表現や伝える順番を工夫する(手短に、結論から、状況説明にはオノマトペ)

・相手が興味・関心を示さない場合、相手の「不安」を見つけ、そこに寄り添い理解の糸口を探る

・専門的な話、知見を持たない人への説明は、「たとえ話」でわかりやすくする

・常に相手に「伝わっている」か、相手が「理解している」か、を確認する

■ 文章力も言語化力のひとつ

・2つの軸を立てて考えを明確にし、軸が交差したところに「伝えたいこと」がある

→一方の軸について頭にある考えを全て出し切る。他方の軸についても出し切る。交差を探す

(例.「商品の特長」と「顧客メリット」の交差点に見つけたポイントを、プレゼン資料として落とし込む)

・文章の「型(=5W1H)」を身につけ、型に沿って書くと、思考を言語化する訓練になる

・文章は「結論」「根拠」「具体例」の3つが揃うことで説得力をもつ

■ 言語化力を高める読書術

・主観を排して読む:自らの視野を広げ、客観的な視点を持つことができる

・メモをとりながら本を読む:琴線に触れる言葉はもちろん、わからないことも書き残す

・読みながら批評=ツッコミを入れる:客観性をつくり、「考える力」を育む

・読書ノートを作る:自分なりに解釈して記録することで、内容の理解が深まる

■ 言語化力が身につく習慣

・「なんのために(自分はこれをするのか)?」を常に意識する:物事に対する理解を深める

・気になることはすぐにメモをとる:要点をつかめるようになり、言語化能力を強化する

・食事のときに感じた味わいを言葉にする:アウトプットで言語化能力を磨く

・古典を読む:思考の幅が広がり、思考のレベルが上がる

・漢詩の原典に触れる:言いたいことを簡潔にまとめる技術、行間を読む力が身につく

・落語を聞く:心地よい言葉のリズムが学べる