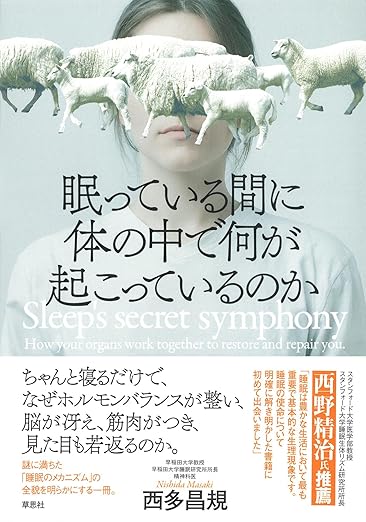

『眠っている間に体の中で何が起こっているのか』は、日本の睡眠研究の第一人者である著者が、「眠っている間に、人間の体のさまざまな臓器は、どのようになっているのか」をテーマに記した本です。

睡眠の重要性を力説する本や情報は、巷にたくさんあふれています。 ところが、不思議なことにこれまでまったく取り上げられてこなかったテーマがあります。 それが、「眠っている間に、人間の体のさまざまな臓器は、どのようになっているのか」なのです。

眠っている間の「胃」はどうなっているのか。

眠っている間の「筋肉」は、どのような活動をしているのか。

そんなふうに、眠っている間の体の動きや変化を臓器別に解説した本は、これまでにありませんでした。

必要性が大きいにもかかわらず、ちゃんとした本がないこと。

それが、本書が執筆された動機です。

コスパ、タイパが重視される現代においてなお、睡眠は豊かな生活に欠かせない最も重要で基本的な生理現象です。

にもかかわらず、生活習慣の中で睡眠をなかなか優先できないのは、睡眠の重要性についての理解が浅いからかもしれません。

本書を読むことで、これまでの睡眠についての知識を高いレベルにアップデートすることができます。

登場しては消えていくダイエット本や健康関連本とは違い、本書がロングセラーとなっているのは「人間の生き方」の原則を書き記したものだからです。

世にあふれる睡眠についての玉石混淆の情報を自分で判断できるようになるためにも、睡眠を十分に確保する習慣を実践するためにも、読んでおきたい一冊です。

基本情報

・タイトル :眠っている間に体の中で何が起こっているのか

・著者/編者:西田 昌規(著)

・発行日 :2024年2月7日

・ページ数 :320p

・出版社 :草思社

【 書録 】

■ 睡眠と生体リズム(生体リズム:体内時計が刻む24時間リズム。概日リズムともいう)

・睡眠段階には、ノンレム睡眠(浅い睡眠(N1、N2)と深い睡眠(N3))とレム睡眠がある

・人間が生きていくためには、ノンレム睡眠とレム睡眠のどちらも必要

・生体リズムは、脳に限らずあらゆる抹消組織に備わっている「時計遺伝子」でつくり出される

・生体リズムの24時間を刻む指揮者は脳の「視交叉上核」であり、朝の光を浴びることで「覚醒」のリズムが発生して末梢の生体リズムを制御する

・人間の覚醒と睡眠のバランスについてのシンプルな考え方は「2-プロセスモデル」

→睡眠不足と生体リズムのバランスから人間の覚醒と睡眠は決まる、というモデル。徹夜明けの睡眠不足状態でも深く眠れないのは、生体リズムが脳と体を覚醒させようとするから。

■ 内分泌系(ホルモン(ホメオスタシス(恒常性)に欠かせない物質)を介して体の機能を調整するシステム)

・ほとんど全てのホルモンの分泌パターンは、睡眠と体内時計の影響を受けて時間によって変動する

・睡眠のゴールデンタイム(成長ホルモンの分泌がピークに達する時間)は入眠後の3〜4時間

・睡眠不足によるホルモン分泌の乱れは、体にさまざまなダメージを与える

→コルチゾルの過剰分泌による動脈硬化の進行、骨粗鬆症の悪化、免疫機能の低下 他

甲状腺ホルモンの濃度が増え、軽度の甲状腺機能亢進症に似た状態になる

レプチン(食欲を抑えるホルモン)が低下し、グレリン(空腹ホルモン)が上昇することで食欲が増加する

アルドステロンの分泌が乏しくなり、夜のトイレが増え、体からミネラルの排出が増加する など

■ 免疫系(病原体などの異物が体へ侵入するのを防いだり撃退するシステム)

・睡眠不足は免疫機能を確実に低下させ、感染症にかかりやすくなる

・風邪をひいたらだるくて眠くなるのは、サイトカイン(細胞間で炎症の情報をやり取りしている物質)が活性化し、脳に信号を送るため

・慢性的な睡眠不足は、サイトカインを活性化させ、体を慢性炎症の状態にさせて細胞をがん化させる

■ 消化器形(消化管:口→咽頭→食道→胃→小腸→大腸→肛門)

・消化管には「腸神経系」という腸独自の自律神経が備わっており、睡眠中の消化管の動きをゆっくりにしている可能性が考えられる

・夜の睡眠前半は、胃酸は活発に分泌されるが胃の動きが悪く、胃酸が逆流しやすい

・小腸の動きは睡眠中も覚醒時と変わらず、睡眠中も栄養の吸収作業を続けている

・大腸の動きは睡眠中に低下し、睡眠中に便意が生じないようになっている

・睡眠の悪化は逆流性食道炎や過敏性腸症候群、便秘の要因となり、ますます眠れなくなる悪循環を引き起こす

■ 呼吸器系

・呼吸は、人体のほかの臓器に比べて、睡眠中は脆弱でもろい状態にある

→覚醒時の呼吸は「自動調節+意識的な呼吸」だが、睡眠中は自動調節だけになりパワーが落ちる。結果として睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に呼吸が止まる)や、慢性閉塞性肺疾患(睡眠中に呼吸状態が悪化)などを引き起こす

・睡眠中は、のどの空気の通り道が潰れやすく、肺での換気効率も悪くなる

・睡眠時無呼吸症候群になると、脳も体も酸欠状態、交感神経が過剰活動をおこし、自律調整機能の乱れ、ホルモン分泌の異常、体内炎症反応の亢進などを引き起こす

■ 循環器系(血液などの体液を体に循環させるための器官(心臓、血、リンパ管)の総称)

・ノンレム睡眠中は「交感神経を抑える=血圧を上げない」機能が働き、人間も動物も、覚醒時に比べて血圧が10%ほど下がる

・慢性的な睡眠不足で血圧は上がりやすくなり(とくに中高年)、動脈硬化や心不全などのリスクが上がる

■ 脳神経系

・学習した記憶の整理は、覚醒時より睡眠中に行われている

→記憶の整理とは、ニューロン(神経細胞)間のシナプス(ニューロン同士の接合部)の整理

・深いノンレム睡眠中に、短期記憶(海馬に一時貯蔵)から長期記憶(大脳皮質に移行)への固定作業が行われている

・深いノンレム睡眠中に、脳脊髄液による脳のゴミ処理が行われている

・レム睡眠中に脳の血流は増加し、大脳皮質で活発な物質交換が行われ、脳はリフレッシュされる

・睡眠不足は脳を老化させる(灰白質の体積減少、ニューロンの悪化、脳の萎縮など)

→人間の脳は、一晩眠らないだけで1〜2歳老ける

■ 筋骨格系

・筋肉の増強には、深いノンレム睡眠もレム睡眠も含む十分な睡眠時間が必要

→成長ホルモンなどは深いノンレム睡眠の時に、テストステロンはレム睡眠初期から後半に至るまで分泌される

・睡眠不足は、筋肉・骨の再生を妨げ、分解・破壊を進め、慢性炎症を活発にして筋肉や骨にダメージを与える

■ 泌尿器系

・睡眠中は「抗利尿ホルモン」が分泌され、尿量が減る

・睡眠時間が短いと、抗利尿ホルモンが十分に働かず、尿量が増えて脱水になりやく、腎臓の負担も増える

・睡眠時無呼吸症候群では、心臓由来の利尿物質が増え、夜間頻尿・多尿になる

■ 皮膚

・睡眠のゴールデンタイム(入眠してから3〜4時間の深いノンレム睡眠時)に成長ホルモンの分泌はピークに達し、皮膚のターンオーバーを促進して新陳代謝を高める

・皮膚からの水分の喪失は、睡眠時にもっとも低くなる

→睡眠不足になると皮膚からの水分蒸発量が増加し、皮膚の水分や皮脂分が減少する

・睡眠不足では、交感神経が活発になり、毛細血管の機能が低下し、血行不良を引き起こす

■ 良い睡眠とは

・その人が「まあよく眠れた」と思えていて、日中に元気に活動できている時の睡眠

→「8時間睡眠」や「ノンレム睡眠が多い睡眠」が「良い睡眠」ではない(明確な基準はない)

・病気としての不眠は、不眠が原因で体調不良やパフォーマンスの低下など有害な症状が生じ、日中の活動に支障が生じた状態

・睡眠時間の必要性は、個人によって大きな差と、柔軟性がある

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらでお読みいただけます。