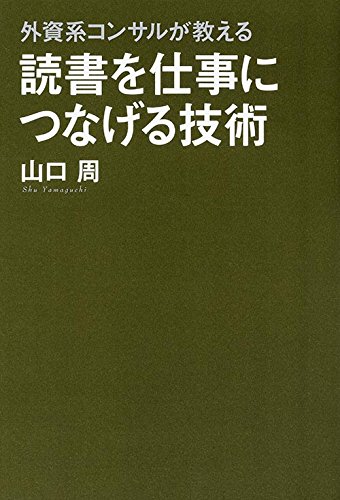

『外資系コンサルが教える 読書を仕事につなげる技術』は、独学で経営学を学び、外資系コンサルに転職した著者が、読書を仕事につなげるための自身のメソッドを公開した本です。

本書の目的は、「読書はそれなりにしているのに、読書で得られた知識や感性を、うまく仕事にいかせていない」と感じている人に、著者がこれまで実践してきた「読書を仕事につなげる」技術を伝えることです。

どんなに良い学校に通い、どんなに良い授業を受けたとしても、本を通じて学び続けなければ、知的生産性を発揮することはできません。

そこで一般によく誤解されているのが、「読書量がカギ」ということ。

確かに、読書量の重要性について言及している名言は少なくありません。

しかし筆者は、「量は必要条件ではあるけれど、十分条件ではない」といいます。

読書で得た知識や感性を仕事に生かそうとした場合、大事なのは「読んだ後」なのだそうです。

「読書はそれなりにしているのに、いまひとつ仕事につなげられない」。

その原因は、「読む量」ではなく「読んだ後」にあります。

読んだ後にどうすればいいのか。

その具体的な方法が述べられています。

基本情報

・タイトル :外資系コンサルが教える 読書を仕事につなげる技術

・著者/編者:山口 周(著)

・発行日 :2015年10月21日

・ページ数 :256p

・出版社 :KADOKAWA

【 読書メモ 】

◾️ 「仕事につなげる読書」6つの大原則

原則1:成果を出すには「2種類の読書」(ビジネス書を狭く深く+教養書を広く浅く)

原則2:本は「2割だけ」読む(章の冒頭で読むべき2割を見抜いて読む)

原則3:読書は「株式投資」(読書は自分の時間を投入する投資行為)

原則4:「忘れる」が前提(記憶に頼らず情報のイケスをつくる)

原則5:5冊読むより「1冊を5回」(深みのある本を何度も反芻しながら読む)

原則6:読書の「アイドルタイム」を極小化(「今の気分」に合う本を絶え間なく読む)

◾️ ビジネス書(ビジネスにおける規定演技)

・経営学を独学するのであれば必ず古典・原典に当たる

→古典・原典で著者が展開している思考のプロセスを追体験することに意味がある。簡易版の解説書は思考プロセスを端折っているので、知的体力は向上しない。

・ビジネス書の読書では、読書ノートをつくらない

→ビジネス書で得た知識や感性は、すぐに「そのまま」実践する。すぐに使う道具を記録する必要はない。

◾️教養書(ビジネスにおける自由演技)

・「仕事環境の変化」が突きつける難問には、教養書から得られる示唆がヒントになる

・教養書を選ぶときは、役に立つかどうかよりも、面白いかどうかで選ぶ。自分が夢中になれる本をどれだけ読めるかが差別化の源泉になる。

・教養書を仕事の成果につなげるためにやらなければならないことは、「抽象化(細かい要素を捨ててミソを抜き出す。『要するに〇〇だ』とまとめること)」。「抽象化」できない人はただの物知り。

・教養書は、いつ、どこで、どのように役に立つのかわからない。だから、「忘れてもよい仕組み(デジタルデータとして保存:情報のイケス)」をつくる。

→情報をイケスに入れるための3回読み

1回目:線を引く(重要と思われる箇所の「冒頭から末尾まで」線を引く)

2回目:5つ選ぶ(線を引いた箇所に優先順位をつける。基本的に5つ、多くても9つ)

3回目:転記する(ビジネスや実生活に対する示唆、具体的なクションの仮説も書いておく)

◾️書店・本棚

・書店は実店舗をブラブラし、偶然の出会いから学びや示唆を得る

・本棚は思考の補助ツール。「テーマ」で整理した本棚を眺めて考えたり、本棚の配列を変えることが知的刺激になる。

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。