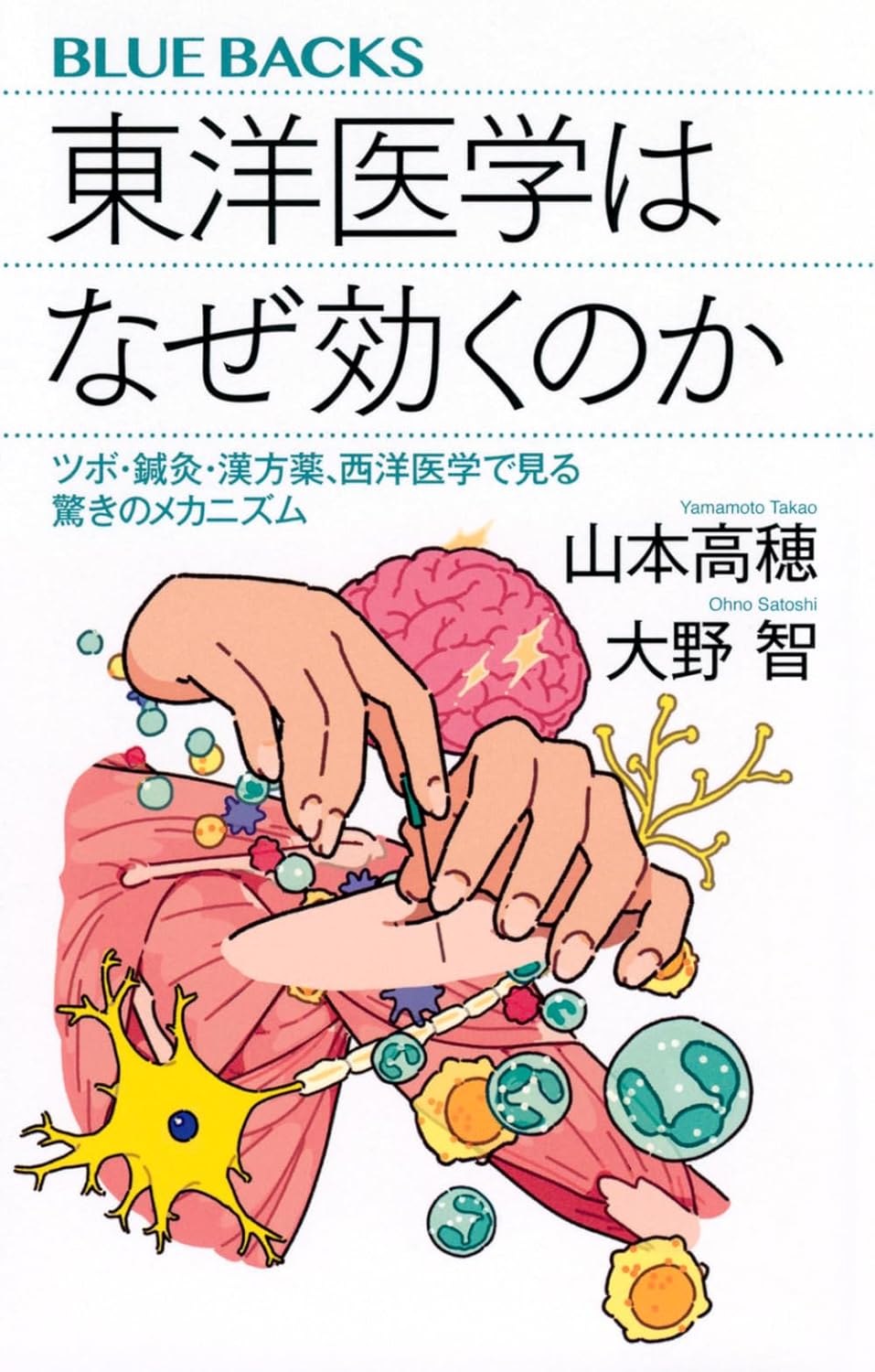

『東洋医学はなぜ効くのか』は、NHKチーフ・ディレクターの山本高穂氏と、島根大医学部付属病院臨床研究センター長・教授の大野智氏が、NHKの番組取材成果や最新の科学的知見をもとに執筆した新書です。

「鍼灸や漢方薬はなぜ効くのか」

その問いにうまく答えられなくても、肩や腰に痛みが生じた時に鍼や灸による治療を受けたり、体の倦怠感や冷え性が気になる時に漢方薬を服用したりする人は、おそらく多数いるでしょう。

なぜなのか。

それは「なんとなく効くから」。

そうなのです。

鍼灸や漢方薬は確かに効くのです。

ところが、その恩恵を受けている一方で、鍼灸や漢方薬がなぜ効くのか、そのメカニズムには明確にわからない部分が多くありました。

しかし近年、鍼灸や漢方薬など東洋医学を取り巻く状況は大きく変化してきています。

急速に進む科学の発展に後押しされ、現代科学が築いてきた西洋医学の知見や理論を採用することで、鍼灸や漢方薬が作用する具体的なメカニズムが解き明かされるようになってきたのです。

本書は、東洋医学の歴史的背景や考え方を尊重しつつ、西洋医学的な視点で東洋医学がどのようにとらえ直されてきているのかを、紹介しています。

すでに東洋医学を実践している人にとっては最新の情報源として、東洋医学に興味がある人にとっては適切な治療を受けるための羅針盤として、さまざまな場面で役にたつ知恵やヒントを提供してくれる一冊です。

基本情報

・タイトル :東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム

・著者/編者:山本 高穂、大野 智(著)

・発行日 :2024年5月20日

・ページ数 :288p

・出版社 :講談社

【 読書メモ 】

■ 東洋医学とは

・東洋医学は広いアジア一帯で行われてきた伝統医学の総称とされているが、「ここからが東洋医学」と明確に線引きするのは難しい

・東洋医学の定義は曖昧だか、概念的に東洋医学と西洋医学を分類することは可能

→東洋医学:人を診る、経験・帰納法(具体的な事例から一般的な結論を導く考え方)

西洋医学:病気を診る、論理・演繹法(一般的な原則から具体的な結論を導く考え方)

■ 「ツボ」とは

・ツボ(正しくは経穴)とは、鍼灸治療にとって基本となる体の場所を指し、361種ある

・ツボの2つの役割

①心身に不調があるときに痛みなどが生じる反応点としての役割

②心身のさまざまな症状を改善する治療点としての役割

・ツボと「圧痛点(押すと痛く感じる部分)」の位置は類似していることが多い

■ 「経絡」とは

・経絡とは、体が持つエネルギーとされる「気」や、血液などの「血」の流れを示す道筋

・ツボの多くは経絡上にあり、それぞれが特定の部位や臓器と結ばれている

→経絡上にあるすべてのツボは、経絡で繋がっている部位や臓器の症状改善に効果があるとされている

・アナトミー・トレイン(筋膜経線)における「筋膜のつながり」は、経絡と相似している

■ 鍼灸による鎮痛効果

・鍼灸による刺激は、感覚受容器やTRPチャネル(熱を感知するセンサー)、ピエゾチャネル(圧力センサー)などによって電気的な信号(=インパルス)に変換され、神経を介して体を巡る

→全身の神経を巡るインパルスが、鍼灸治療の大部分の効果をもたらすカギ

・鍼灸によるツボへの刺激は、人体の3つの場所で作用し、重なり合って鎮痛効果を生み出している

①抹消:軸索反射による血流増加、筋肉の緊張緩和、内因性オピノイド(鎮静物質)の分泌、ATP(アデノシン三リン酸)の放出

②脊髄:ゲートコントロール理論(痛み刺激を調整し、脳に向かう痛みシグナルを低下させる)

③脳:低下した中脳中心灰白質(PAG)の神経活動を活性化、交感神経のはたらき抑制

■ 鍼灸による生理メカニズムへの作用

・脳の神経伝達物質やホルモンの分泌量を適切な状態にする(バランスを整える)

・体性─自律神経反射(鍼灸の刺激を行う場所によって、交感神経・副交感神経の働きが高まる)

・免疫細胞の働きを調節し、炎症反応をコントロールする(免疫機能の改善)

■ 鍼灸の可能性

・再生医療:鍼通電を用いた神経や血管の再生について基礎研究や臨床試験が進行中

・骨折治療:骨折における電気治療(骨の圧電気現象)の理論を鍼通電に応用

・難病治療・予防医療:経皮的耳介迷走神経刺激(耳のツボに電極を取り付けて迷走神経を刺激する治療法)による自己免疫疾患の治療や、炎症を制御して病気を未然に防ぐ医療の開発

■ 漢方薬

・漢方薬とは、自然界に存在する植物、動物、鉱物などの薬効となる部分(生薬)を複数組み合わせて病気の予防や治療に利用するものだが、日本の風土や気候のなかで独自の発展を遂げてきた

・漢方薬は気血水(「気」は体が持つエネルギー、「血」は血液、「水」は血液以外の水分)のバランスを整えるために使用される

・日本で医療用に使われている生薬は、137種類(2022年現在:日本漢方生薬製剤協会調べ)

[主な漢方薬の例]

・健康な体に必要な気力と体力を補う三大補剤:補中益気湯、十全大補湯、人参養栄湯

・急性疾患である風邪やウイルスにも対応できる漢方薬:葛根湯、麻黄湯、香蘇散

・女性の健康に役立つ漢方薬:当帰芍薬散、加味逍遥散、桂枝茯苓丸

・体の水分を調整する漢方薬:五苓散

・アレルギー反応を改善する漢方薬:小青竜湯

・第二の脳、腸の免疫を高める漢方薬:大建中湯

・幸せホルモン「オキシトシン」の分泌を高める漢方薬:加味帰脾湯

■ 「効く」科学的根拠

・医学的に「〇〇に効く」と主張するためには、ランダム化比較試験(臨床試験に参加する対象者をランダムに分け、評価したい治療法と別の治療法を行なって比較する方法。無作為化比較試験とも呼ばれる)で有効性が証明されていることが重要

・鍼治療のランダム化比較試験の報告数は、PubMed(米国国立医学図書館(NLM)が提供する医学分野の文献データベース)で5,500報を超えている(2024年1月末時点)

→そのうち、痛みに対する効果を検証した報告件数が約2,000報、痛み以外(メンタルヘルス、便秘・下痢、頻尿などさまざまな症状や疾患)に対する効果を検証した報告件数が3,500報

・漢方薬のランダム化比較試験の報告数は、PubMedで中国の漢方薬を意味する「Chinese herbal medibine」で検索すると約3,800報(2024年2月時点)

→日本で薬事承認されている漢方薬を用いたランダム化比較試験の結果報告は日本語が多く、主に英語の論文が対象となっているPubMedには収録されていない場合が多い。そのため、日本東洋医学会は、臨床試験の結果について日本語、英語を問わず検索して、その要約をホームページ上に公開し、効果を周知するための取り組みを進めている。

■ 副作用と相互作用

・鍼灸治療の副作用:疲労感、眠気、出血・内出血(鍼治療)、熱傷・水疱(灸治療)など

・漢方薬の副作用:医薬品としての副作用、他の医薬品との相互作用、複数処方による過剰投与など

■ 実際に鍼灸・漢方薬を使うには

・鍼灸治療の一部は健康保険適応

→医師の発行した同意書または診断書が必要。保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、保険対象外。

・漢方薬には医療用漢方製剤(病院処方、健康保険対象)と一般用漢方製剤(薬局などで購入、自己負担)がある

→安全性を重視し、一般用漢方製剤に含まれている生薬の含量は医療用漢方製剤より少ない場合がある。一見すると漢方薬を想起させるようなパッケージで売られている海外製品には注意する(海外から個人輸入した漢方薬による健康被害は、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外)。

■ すぐに実践できるツボのセルフケア

・ツボの探し方:

ツボの位置は人によって微妙に違ため、押して痛みやこりがある場所が自分のツボになる

→どこを押しても痛い場合は、最も痛い場所を中心に周辺を含めて押してもよい

・注意点:

痛みや症状が重い・長引いている場合、持病がある場合、妊娠中は医師に相談する

押しすぎないように心がける(特に目や顔のツボ)

[厳選28のツボ]

・腰の痛みに効くツボ:三焦兪、志室、大腸兪、腎兪、委中、承筋

・首と肩の痛みに効くツボ:肩井、天宗、曲池、外関

・頭痛に効くツボ:天柱、攅竹、率谷、手三里

・胃腸の不調に効くツボ:足三里、中脘、天枢、脾兪

・冷え性・更年期症状に効くツボ:三陰交、関元、八風、臀中

・メンタルの不調に効くツボ:百会、風池、神門、内関、合谷、湧泉

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。