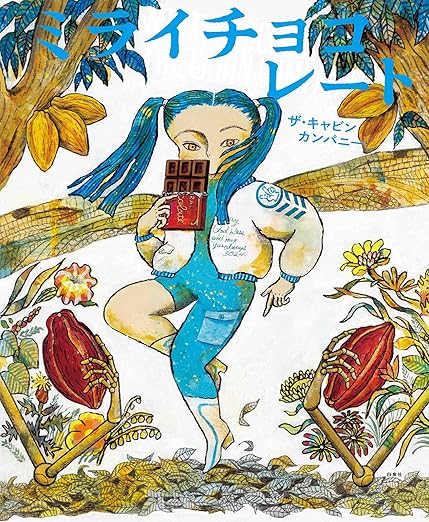

『ミライチョコレート』は、

1000年後のニッポン、博物館で「チョコレート」なるものを知ったマヤが、その魅惑を求めて旅するSF !? 作品です。

基本情報

・タイトル :ミライチョコレート

・作者/訳者:ザ・キャビンカンパニー (作)

・発行日 :2024年1月24日

・ページ数 :40p

・出版社 :白泉社

私たちが、いつもおいしく食べているチョコレート。

それが何でできているのか、当然 …… 知らない!?

1000年後のニッポンに生きるマヤも、知りません。

それどころか、チョコレート?

博物館の本で知りました。

パパとママにたずねても情報なし。

「チョコレートって くちのなかで とろけて あまいんだよ。」

マヤが必死にうったえても、

「でも エイヨウダマも ヘソデンキも

じかんが かからないし よごれないし ラクよ」

そんなふうに返されるしまつ。

チョコレートを食べたくて食べたくて、

もう、どうしようもなくなってしまったマヤは、

ついに、

まちのそとへと飛び出します。

「チョコレートって どこに あるんだろう」

「チョコレートで できた やまが あるのかしら?」

「それとも かわに ながれていて

あみで すくうのかしら?」

「まさか なにかの うんちが チョコレートだったりして……」

マヤは

じぶんで考えて、

じぶんで動きます。

山の上空を旋回し、

川の流れに網をいれ、

動物たちを追いかけます。

けれどいっこうに、

チョコレートはあらわれてくれません。

「もう このせかいには チョコレートは

ないのかも……」

疲れ果て

すわりこんだマヤうしろから、

にゅうとあらわれたのは ──

今では当たり前のように食べられているチョコレート。

その主原料であるカカオのルーツは紀元前にまでさかのぼり、

薬や貢物、通貨としても用いられてきました。

一部の特権階級だけが楽しめた希少品。

それが市民にも親しまれるようになったのは、19世紀に入ってからです。

日本では、大正時代にチョコレートの大量生産が本格的に始まりましたが、

当時はまだまだ高価な贅沢品。

チョコレートの需要が一気に拡大したのは、

昭和を迎えてからでした。

戦争によるカカオの輸入制限や利用制限も乗り越え、

近頃は健康志向を背景に、消費はますます増加傾向。

チョコレートを毎日食べる健康習慣も、珍しくなくなりました。

そんなチョコレートなのですが、

何でできているのか、

どうやってできているのか、

ほんとうは知らなかったかも……

マヤといっしょに冒険していたら、

はるか彼方のとおい国、

カカオの木になるおおきな実 ──

鮮やかなカカオポッドが、頭に浮かんできたのでした。

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を記録しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。