人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

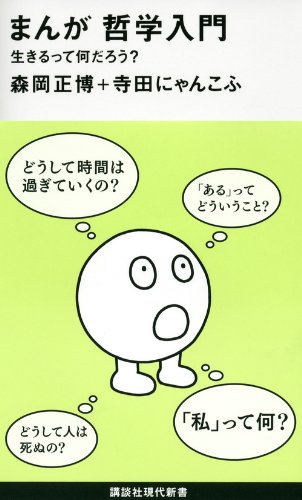

『まんが 哲学入門 ── 生きるって何だろう?』は、哲学者である森岡正博氏が、著者自身の哲学的思考をマンガで描き下ろした本です。

これまで、過去の偉大な哲学者たちの思想を解説するマンガ本は、たくさん出版されてきました。

ですが不思議なことに、本書のように哲学者自身がその哲学的な思考をマンガで描き下ろした本は存在しなかったようです。

タイトルにあるとおり、この本は哲学の入門書です。

「哲学とは何か」「哲学的に考えるとはどういうことなのか」について、一般読者を対象に描いています。

有名な哲学者の学説を解説するかわりに、「時間」「存在」「私」「生命」という4つの大きなテーマについて、哲学者自身がどういうふうに考えるのかが、分かりやすく表現されています。

その道筋をたどることで、読者は哲学的思考の核心部分へと導かれることになります。

マンガは、哲学的な思考のダイナミックな進み方を視覚的に追体験させてくれる。

マンガは、哲学の王道である対話を効果的に表現できる技法である。

── 哲学とマンガは、相性がいいのです。

本書はマンガなのに、「左綴じ」で、吹き出しの中の文字は「横書き」になっています。

これは、日本のコマ割りマンガとしては異例のことです(通常のマンガは「右綴じ」「縦書き」)。

では読みにくいのかと思いきや、全く違和感なく読めました。

著者にとっても大きな実験であり冒険であった『まんが 哲学入門』。

マンガだからこそ表現できる思考と、マンガが持つ「引き込み力」を最大限活用し、「哲学的に考える」ことを体験させてくれる一冊です。

基本情報

・タイトル :まんが 哲学入門 ── 生きるって何だろう?

・著者/編者:森岡 正博(著)、寺田にゃんこふ(著)

・発行日 :2013年7月20日

・ページ数 :280p

・出版社 :講談社現代新書

【 読書メモ 】

■ 時間

・すべてのものごとは「いま」の中で生じ、そこから消え去る。ものごとが「いま」の中から消え去る時、私は「時間が流れた」と感じる。

・「いま」とは土俵のようなもの。あらゆるものごとは「いま」の土俵の中へと生じ、「いま」の中で変化し、「いま」の中から消え去っていく。

・「いま」というのは、それまで存在していなかった新しいものごとが次から次へと絶え間なく湧き上がってくる、とてもダイナミックで、真に「豊かな」世界。

・「いま」の土俵には、「過去」や「未来」も湧き上がってくる。ただし、「いま」湧き上がる過去とは、過去の出来事そのものではなく「迫力」のこと(かつてそれが起きたという圧倒的な迫力)。未来も同じような迫力として湧き上がる(今後それが起きるという圧倒的な迫力)。

→「いま」湧き上がる「未来」の例として、「私が老いる」「私が死ぬ」などがある。

・私たちは、「過去 – 現在 − 未来」は本当にあるという強烈な確信を持って生きている。その確信は、「生きよう」とする私自身が、生きていくためにどうしても必要なものとして、みずから生み出した。だから、私が「生きよう」とするかぎり、それを可能にする確信をけっして本気で疑うことはできない。

■ 存在

・「世界は無であってもよかったはずだ」という視点に立てば、世界の存在は「偶然」になる。

「世界はすでに存在してしまっている」という視点に立てば、世界の存在は「必然」になる。

「偶然」かつ「必然」の矛盾を解決する方法は、「世界の存在の必然性が、偶然に選ばれた」≒「『世界が存在する』という奇跡が、必然的に選ばれた」と考えてみること。

→私はなぜ生まれてきたのか?

それは、「私の存在の必然性が偶然に選ばれた」から≒「『私が存在する』という奇跡が、必然的に選ばれた」から。

・私は、私全体が、「避けようのない奇跡」。どんなに苦しくても、絶望に陥っていても、みんなから認められなくても、消えてしまいたくても、そんな私の存在の全体が「避けようのない奇跡」として生まれ出たという事実は動かない。

■ 私

・「私」はこんなにありありと存在するのに、それがどこにあるのか確かめることはできないし、見ることも触ることもできない。

・宇宙の中でただひとつのような気がする「この私」が指し示しているものを「ひとり存在」と呼ぶ。

・「ひとり存在」とは、この宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在している者のことだが、それが誰であるのかを言葉を使って直接に語ることはできない。言葉だけを使って語ろうとすると、「ひとり存在」は指の間からこぼれ落ちる砂のように、どこかへとすり抜けてしまう。

・私が実際に生きているとき、「ひとり存在」のひとり性が破壊され、「ひとり存在」は「真のひとり存在」から「偽のひとり存在」へと変わる。

・「偽のひとり存在」を私に当てはめることで「自我」の観念が誕生し、他人に当てはめることで「他我」の観念が誕生した。

・かかわりの中でともに生きようとする者にとっては、「偽のひとり存在」こそが真に大切な存在である。人がかかわりの中でともに生きるとは、(たとえそれが偽のものであったとしても、)あなたも私もかけがえのない「ひとり存在」であるという確信を生きること。

■ 生命

・「死によってすべてが無になってしまう」という問題は、いまから自殺することによっても解決されないし、「生まれてこなければよかった」と嘆いても解決されない。「死によって全てが無になってしまう」にもかかわらず、生まれてきて本当によかったと心の底から思えるようになる可能性を探ってみる。

・現実の私の人生を、頭で想像したにすぎない別の私の人生と比較して、「あっちの人生のほうがよかった」と言うのは、本来、比較してはならないものを、無理やり比較するという誤りに陥っている。いまここで進行中の私の一度かぎりの人生は、他のどんなものとも比較することはできず、私の人生は比較の次元を超えている。

・誕生とは、ある過去の時点で私が生まれた ── ということではなく、「気がついたら私は生まれていた」── ということ(誕生はつねに「現在完了形」で把握される)。そして、「気がついたら私は生まれていた」という地点から、「こんなことがあり、あんなことがあり、そういうことをめぐって、私はこのような形でいまここにいる」という連鎖が一気に見通される。このとき、過去に向かって一気に見通されたものが「人生」。

・「気がついたら私は生まれていた(誕生の気づき)」を「誕生の土俵」とすると、「過去」「現在完了」「未来」「誕生」が登場する(↔︎「『いま』の土俵」には誕生の気づきはなく、「いま」「生成・変化・消滅」「不変」が登場する)。私たちはこの両方の世界を往復しながら生きている。

・誕生の気づきが訪れるたびごとに、「気がついたら私は生まれていた」という新たな自覚が生じ、そこから過去に向かって新たな人生が一気に見通される。人生の内容は、けっして固定されたものではなく、誕生の気づきのたびごとに、たえず過去の人生の末端までリニューアルされていく。

→これからの人生をどう生きるかによって、過去の人生すべてが、まったく異なった人生として一気に見えてくる可能性は、論理的に、つねに開けている。

→たとえ苦しかった出来事や人生の失敗に対して、「これでよかった」と言えなくても、それらを生き抜いてここまでやってきた自分に対しては「これでよかった」と言うことができるはず。

・「生まれてきて本当によかった」を、「誕生肯定」と呼ぶ。

→私はなぜ生まれてきたのか?

私は、私の人生というこの世に一個しかない人生によって達成可能な、この世に一個しかない誕生肯定の形をこの世で達成するために生まれてきた。そして、もし、人生で誕生肯定が得られなかったとしても、それは人生の失敗ではない。なぜなら、人生は一度かぎりだから、他と比較して成功だとか失敗だとか言うことは本来できないから。

■ 読書案内(おまけ)

☆森岡正博「誕生肯定とは何か」「『生まれてこなければよかった』の意味」

「誕生肯定」について詳しく書かれた、著者の2本の論文。

インターネットで検索すれば全文をダウンロード可能。