人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

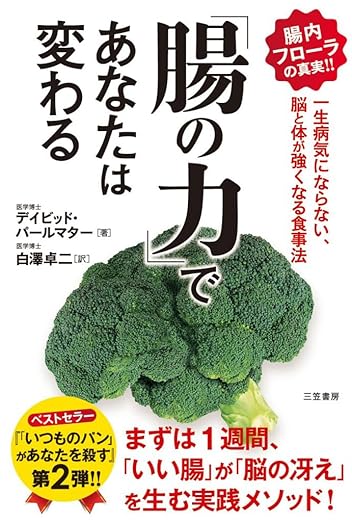

『「腸の力」であなたは変わる』は、ベストセラーとなった『「いつものパン」があなたを殺す』の第2弾です。

著者であるパールマター博士は前著で、私たちの食生活に浸透しているパンやパスタ(炭水化物)に含まれるグルテンや糖質が、私たちの健康に深刻なダメージを与えることについて警鐘を鳴らしました。

そして本書、第2弾で博士が追求するのは「腸」です。

「すべての病気は腸から始まる」

と語ったのは現代医学の父であるヒポクラテスですが、

最新鋭の科学においてこれを裏付ける事実が解明されつつあります。

私たちの体には、自分の体を構成する細胞数の約10倍に匹敵する細菌が存在し、

その大半は消化管を住みかとしています。

その消化管=腸内の状態が、体のみならず脳にまでかなりの影響を与えているようなのです。

そのような考え方は長年非科学的だと見られてきましたが、

本書は豊富なデータと事例をもとに、腸が体や脳に与える影響について明らかにしていきます。

今かかえているさまざまな不調や病気、脳にかかわるトラブルは、

もしかすると腸内環境が原因かもしれません。

腸内環境を改善し、今後の生活を向上させるガイドラインにもなる一冊です。

基本情報

・タイトル :「腸の力」であなたは変わる

・著者/編者:デイビッド・パールマター(著)、白澤 卓二(訳)

・発行日 :2016年3月31日

・ページ数 :368p

・出版社 :三笠書房

【 読書メモ 】

■ 細菌との共存

・人類は細菌とともに進化してきたのであり、細菌は生命と健康に不可欠である

・私たちは、出産時に産道を通過することで必要な細菌を取得し、細菌と共に生きはじめる

・腸内フローラ(腸内細菌叢:細菌が腸内で織りなす生態系)が、体全体のシステムのほとんどをコントロールしている

・腸内フローラのはたらきは多岐にわたる

→消化と吸収の援助、自然のバリア機能、解毒作用、免疫系の補助、脳に必要な物質の生成、ストレス緩和、睡眠改善、炎症の抑制など

■ 体と脳の炎症

・体内に炎症を発生させる犯人は「リポ多糖類=LPS(脂肪と糖質の合成物)」で、通常、腸内に豊富に存在する

・腸の状態が悪いとLPSが血流に侵入し、体内だけでなく脳内に激しい炎症反応を起こす

・炎症が長引けば病気(肥満、糖尿病、がん、うつ病、自閉症、ぜん息、認知症など)を発症する

・炎症は細胞の原動力であるミトコンドリアも死滅させ、健康状態をさらに損なわせる

・食べるものによって腸内フローラの構成と生成物は変化し、これが代謝や脳の機能に影響をおよぼす

・脳よりも腸内細菌が、ストレス反応をコントロールしている

■ 肥満と腸内フローラ

・不健康な腸内フローラはエネルギー消費に影響を与え、肥満を引き起こす

・運動は腸内細菌のバランスを改善し、体重の増加を防ぐ

・子どもに抗生物質を多用すると、腸内細菌のバランスを変化させ将来の肥満につながる

■ 腸内フローラを破壊する食べ物2つ

・加工された果糖(人工甘味料):腎臓に負荷を与え、高血圧、痛風、腎結石、肥満、代謝性疾患などにつながる

・グルテン(タンパク質の一種):腸内環境に有害な影響を与えて腸壁を弱くさせ、LPS(リポ多糖類)の攻撃にも弱くなる

■ 健全な腸内フローラをつくる食べ物・食べ方6つ

・プロバイオティクス(人体にいい影響を与える細菌が豊富なもの:発酵食品)

→生菌入りヨーグルト、ケフィア、キムチ、ザウアークラウト、ピクルス、紅茶キノコのお茶 (コンブチャ)、テンペ、発酵調味料、発酵した肉魚卵

・プレバイオティクス(腸内細菌が好んでエサにするもの)

→生のニンニク・西洋ネギ・タマネギ・アスパラガス・チコリの根・キクイモ・タンポポの葉、調理したタマネギ

・炭水化物を減らし、良質の脂肪をとる

→主菜は繊維の多い果物や野菜、副菜はタンパク質、脂肪はオリーブオイルやナッツから摂取

・ポリフェノール(天然の抗酸化物質)

→ワイン、コーヒー、チョコレートは適量、紅茶は好きなだけ

・水道水は濾過して飲む

→腸を壊す化学物質を水道水から除去する

・季節ごとに断食する

→定期的なカロリー制限は腸内細菌を変え、健康を増進させる

■ 実践のポイント

・食生活を変えるときは、自分に合ったペースで取り組む

・実践の目的は、自分の体と将来の健康を自分でコントロールする力を身につけること

・食生活を変えれば、個人差はあるが、わずか6日間でも腸内フローラは大きく変化する

・腸内環境が整うと体内が健康になり、見た目だけでなく気持ちや体力などすべてが好転する