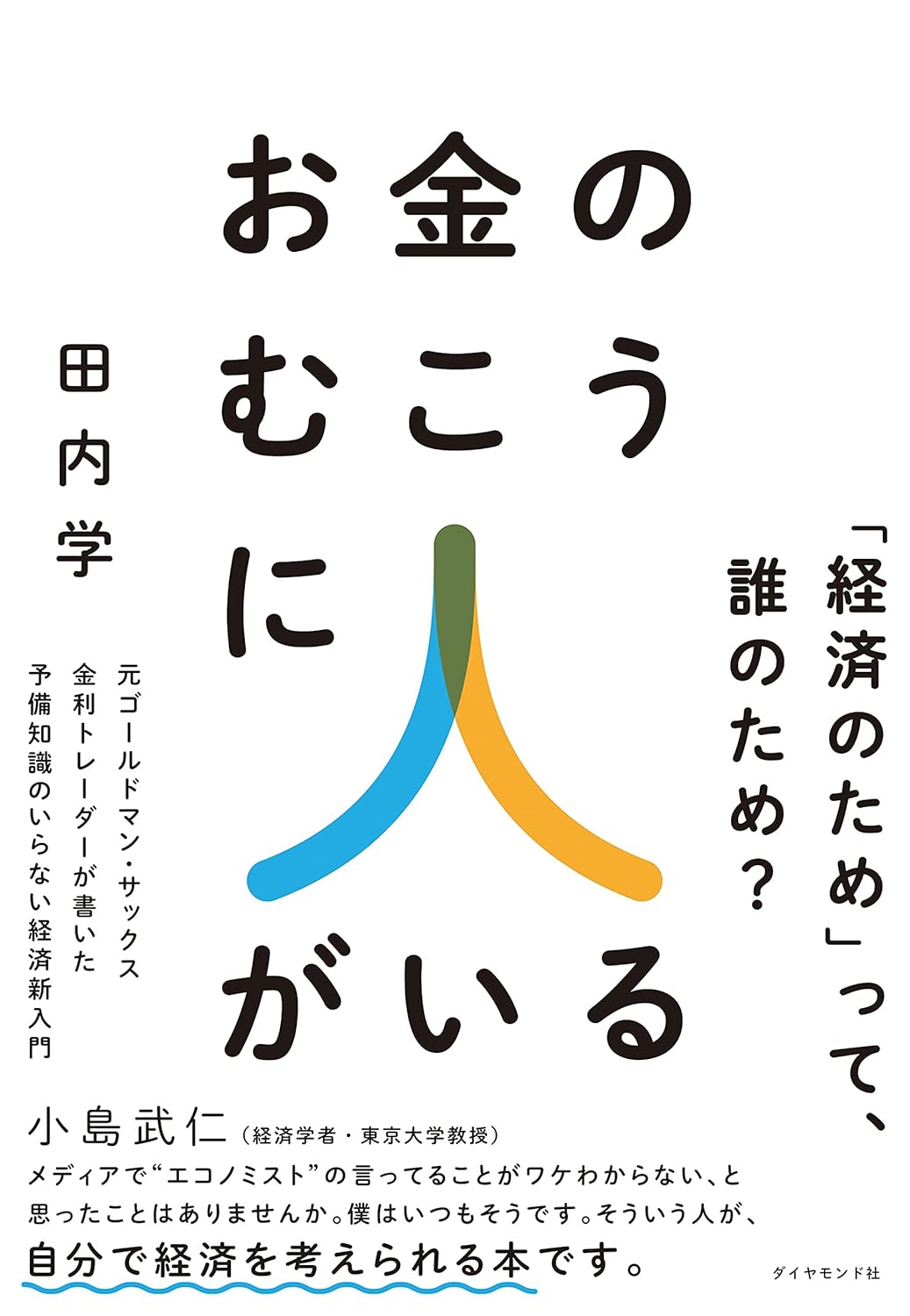

『お金のむこうに人がいる』は、世界有数の金融機関であるゴールドマン・サックスで16年間金利トレーディングの仕事をし、「お金」のことをとことん考えてきた著者が、専門用語や難しい数式を一切使わずに書いた、経済の入門書です。

著者には、経済に関する2つの謎がありました。

「政府の借金の謎」と「ざるそばの謎」です。

日本政府は1000兆円もの借金を抱えているのに、どうして破産しないのか。

実家が営むそば屋でそばを食べるお客さんの中には、「金を払っているのは俺だぞ」と言わんばかりに偉そうにする人がいる。

ずっと頭の片隅に引っかかっていたこの謎が、本書を書くきっかけになりました。

そして、ゴールドマン・サックスという資本主義ど真ん中の会社で働き、著者は確信します。

お金はえらくない。

そして経済は、お金ではなく人を中心に考えないといけない ──

本書は3部構成になっており、第1部ではお金への過信を打ち砕き、第2部ではお金ではなく「人」を中心に据えて、経済をゼロから考え直していきます。

そして第3部で考えるのは、社会全体の問題について。

私たちの暮らす社会は、いくつもの経済問題を抱えています。

その中で最も深刻な問題が、ほとんどの人が経済の話に興味を持てなくなっていることです。

経済の話が難しく感じるのは、専門家が専門用語を使って考えるものだと勘違いしているから。

でも、そうではありません。

経済は、現在の社会に生きる一人ひとりの生活に影響するものであり、未来の社会を考えることにもつながります。

経済の問題を専門家だけに任せるのではなく、自分の頭でも考えるために。

予備知識なしで読める一冊です。

基本情報

・タイトル :お金のむこうに人がいる:元ゴールドマン・サックス金利トレーダーが書いた 予備知識のいらない経済新入門

・著者/編者:田内 学(著)

・発行日 :2021年9月28日

・ページ数 :272p

・出版社 :ダイヤモンド社

【 読書メモ 】

◾️ 生活を豊かにするのは効用(使うときの価値:自分がどれだけ満足したか)のはずだが、効用を測定することができないから、価格というモノサシでとりあえず代用している。しかし、この客観的で便利なモノサシに慣れると、自分が感じる効用を見失ってしまう(価格と効用を同一視してしまい、価格が高ければ高いほど価値があるのだと勘違いする)。

→ 一人ひとりの消費者が、価格のモノサシを捨てて、自分にとっての効用を増やそうとしないと、生産者も消費者も幸せになれない。そもそも、価格と効用はほとんど関係ない。

◾️ お金はただ流れるだけ。私たちが流している投資や消費のお金が、労働の配分を決め、その配分によって未来が作られている。

→ 21世紀に入って情報技術が目覚ましい進歩を遂げているのは、情報技術に莫大な金額が投資され、同時に、情報技術を搭載したモノの消費へ莫大なお金が流れているから(もしも、20世紀に引き続いて自動車や電化製品への投資や消費が続いていたら、現在とは違う世界になっていた)。

◾️お金を流すことは重要だが、お金を流すこと自体が目的になると、ムダな労働や効用の少なさに気づけなくなってしまう。「経済効果」という言葉は、「お金を移動させた」という意味でしかなく、効用をもたらすとは限らない。

◾️社会が抱える問題の中で、お金で解決できるのは、それが分配の問題のときだけ(例えば貧困問題)。年金問題や政府の借金の問題などは、お金で解決できない。

→ お金で解決できる気がするのは、「私たち」の範囲が狭いからで(例えば自分や家族だけ)、「私たち」の外側に問題のしわ寄せがいっている。「私たち」の範囲が社会全体(外国も含む)にまで広がると、お金は無力になり、労働の存在が浮かび上がる。

◾️お金を払うだけで解決する問題など1つもない。必ず「誰か」が解決してくれている。

「お金の向こうに人がいる」。

一人ひとりがそう意識するだけで、「私たち」の範囲は広がり、経済の目的が、お金を増やすことから、幸せを増やすことに変わっていく。

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。