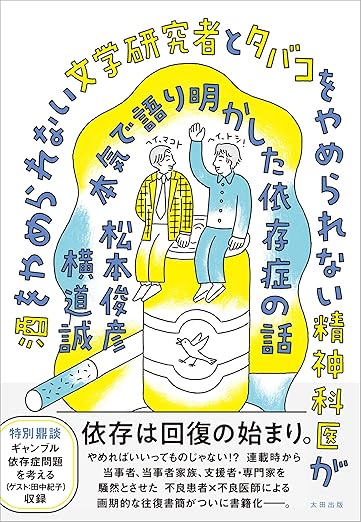

『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』は、題名通り酒をやめられない文学研究者・横道誠氏と、タバコをやめられない(やめるつもりもない)精神科医・松本俊彦氏の往復書簡です。

元々は、太田出版のWebマガジンに連載された、一風変わった往復書簡。

どこが一風変わっているかと言えば、次の3つの点においてです。

1.依存症当事者の文学者と、依存症治療の専門医(かつ自身もニコチン依存症!?)という組み合わせ

2.「通説」や「学会公式見解」を気にせず、遠慮なく語っている

3.二人が依存症をあくまでも「自分ごと」として語っている

この画期的な往復書簡が書籍化された本書。

連載時から当事者、当事者家族、支援者・専門家を騒然とさせたやり取りが一冊にまとまり、巻末には特別鼎談「ギャンブル依存症問題を考える(ゲスト:田中紀子)」も収録されています。

依存症治療・支援の援助者、

研究者、

依存症当事者、

その家族、

依存症に関心のある一般人……

私はそのいずれでもありません。

──と、本書を読むまでは思っていましたが、その認識は誤りであったかも。

アルコール、タバコ、カフェイン、さまざまな薬物、ギャンブル、ゲーム、むちゃ食い、リストカット、買い物、SNSや推し活など、「やめられない、とまらない」にはさまざまな種類があります。

そして、これらにまったく無縁な人、これまで一切やったことのない人などいるのでしょうか?

本書を読み進めるうちに、依存症に対する認識がどんどん変化する ──

そんな一冊です。

基本情報

・タイトル :酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話

・著者/編者:松本 俊彦(著)、横道 誠(著)

・発行日 :2024年9月18日

・ページ数 :304p

・出版社 :太田出版

【 読書メモ 】

◾️ 注意すべきなのは、「依存」と「依存症」は別であるということです。

断言しますが、依存は決して悪いことではありません(ここを誤解すると、マッチョな自律論や自己責任論が噴出してしまいます)。

人はみな何かしらに依存しています。酸素や水分、食物はいうにおよばず、仲間や家族といった親密な関係性なしに生きていける人などいません。人間は弱い動物なのです。

問題は「依存症」の方です。

たくさんのデメリットが明らかなのに、それでもつかの間の安堵を求めてやまない「不健康な依存」、それが依存症という病気です。(第2回、松本俊彦。以下トシ)

◾️ アディクションの治療が「回復のコミュニティ」を発見したのは、アディクションにとってだけでなく、精神医学全体にとって大きかった、と語られる日が来てほしいというのが私の夢です。(第5回、横道誠。以下マコト)

◾️結局は、アディクションとじょうずにつきあうようにすることで、アディクションが致命的なものではなくなる。そのじょうずなつきあいから、アディクションと「ご縁がなくなる」チャンスもでてくる。この考え方には大きな希望がある。(第7回、マコト)

◾️人を依存症にさせるのは、物質の薬理作用ではなく、行為を通じた自己効力感の体験──心身に何らかの刺激を与え、身体感覚の変容感を介して気分調節に成功する体験──の方ではないか、ということです。(第10回、トシ)

◾️ アディクションの当事者が安心して依存できるように──とはいえ、できるだけ害毒の低いものへと依存しなおしていけるように(ハームリダクション)──イネイブラーが安心してパートナーに共依存できるように、ということが、「これからのアディクション治療」なのでしょうね。(第15回、マコト)

◾️とにかく、依存症というモンスターの好物は秘密と孤立です。そして、人生において最悪なことは、ひどい目に遭うことではありません。一人で苦しむことなのです。(第16回、トシ)

◾️大胆にいいます。曰く、「アディクションはリカバリーの始まり」。

そこには、次のような意図があります──「死にたいくらいつらい現在」を生き延びるためにアディクションを用いるのは最悪なことではない、少なくともただちに死ぬよりははるかにマシな選択だ、なにしろ、リカバリーの前提は「まずは生き延びること」だから。しかし同時に、ただアディクションに頼って延命するだけでは、長期的には死が近づいてきてしまうのも事実です。

それでは、このスペクトラムを少しでもリカバリー側の極に近づけるには、何が必要なのでしょうか? おそらくそれが新しい価値観を持つコミュにディとのつながりなのでしょう。そして、そうしたコミュニティとして、自助グループをはじめとする相互扶助的な集いの場がある──これは、この往復書簡を通じて何度も主張してきたことです。(第18回、トシ)

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。