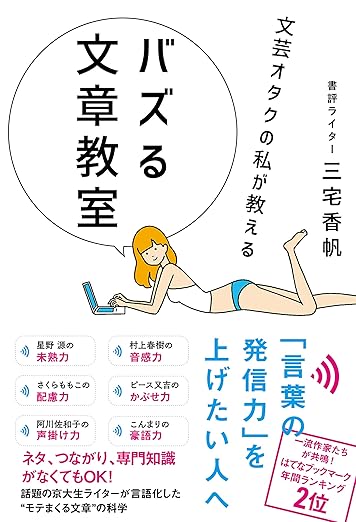

『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』は、子どもの頃から本が大好き、文芸少女から文芸オタクとなった著者が、「読んでて楽しい文章の法則」を言語化した一冊です。

著者、三宅香帆さんの文章は、過去に何度も「バズり」ました。

本人曰く

「私の文章はプロ並みにうまいわけじゃありません。話の脱線、日本語の間違い、誤字脱字だって多い。持っている情報にものすごい価値があるわけでもない。

私がふだん書くのは、『小説の批評』という、あまりにもニッチな分野。読者はぜったい少ない!と思われる分野です。」

ところが、バズるのです。

なぜか。

それに疑問をもった著者が出した結論がこれ。

「文章の内容や情報の価値について悩まずに、文章をみんなに楽しんでもらうことを優先したから。そして読んでくれた人に『いいなあ、この文章』って好感を持ってもらおうと工夫していたから」。

文章をバズらせて、でも一過性で終わらないためには、「みんなに好きになってもらえる文章」を書けるようになることが、一番の近道。

── だと著者は言いますが、そのための方法がわからないから悶々とするのですよね。

その悶々とするところに果敢に挑み、「読んでて楽しい文章の法則」を研究してきた三宅さん。

今まで「文才」と呼ばれ、「あの人には文才がある」「私には文才がない」などと抽象的にとらえられてきたものを、長年かけて “ 法則 ” として言語化しました。

それをまとめたのが本書です。

人気者たちだけが知っている、秘密の法則を大公開。

参考モデルはなんと49編。

文章を書くのに詰まった時、ヒントをもらえる一冊です。

基本情報

・タイトル :文芸オタクの私が教える バズる文章教室

・著者/編者:三宅 香帆(著)

・発行日 :2019年6月15日

・ページ数 :320p

・出版社 :サンクチュアリ出版

【 読書メモ 】

◾️ バズるつかみ

・自分にとっては興味のある話。だけどほとんどの読み手にとってはどうでもいい話。

そんな「自分の興味」に振り向いてもらうために、あえて「答えのわかりそうな問い」を用意する。

「なんとなく自分も答えを知ってそう」な話は無視できない。[質問一般化モデル]

・書きたいテーマはある。でも、どういう話から始めればいいのか困っている。

そんな時は「ごく日常的な習慣」から書き出すこと。

日常から非日常へのギャップ展開は、書き出しの劇薬。読み手をドキドキさせてくれる。[嵐の前モデル]

・校長先生の話は「長くて退屈」。なぜか。無難な話しかできないから。

最終的にド平凡に落ち着く文章もこれと同じ。

それを回避するには、「誤解を生みそうなタイトルをつけておきながら、即座にフォローを入れる」。

異論、反論、誤解、炎上を避けるためには、言葉の角にヤスリをかけるよりも、誤解されそうな箇所にフォローをいれること。[炎上回避モデル]

◾️ バズる文体

・文章とはリズム感だ!という真理がある。

リズムとは「一定のパターンのくり返し」。

「よくわからなかったけど、なんか勢いで読んじゃった」にするには、一文を短くする、カギカッコで挟む、語尾や接続詞を換えるなど、文章にリズムをつける。[5音9音ぶつ切りモデル]

・漢字にしようか、ひらがなにしようか。その割合は?

悩ましいこの問題は、「書き手の美的センス」に完全にゆだねられている……

のだが、ひらがなは漢字よりも「ゆっくり読ませる」。

漢字で書けるところをあえて「ひらがな」にすることで、その部分に読み手は目を留め、内容を咀嚼する。[仮名8割モデル]

・「“ ですます調 ” か “ である調 ” か、どちらかにそろえましょう」は、学校で教えられたこと。

でも本当に、文体は統一しなければならないのか?

答えはノー。それは単なる思い込み。

文章の途中で文体を切り替えることは、“ 感情の見せ方 ” をコントロールでき、読み手の注意を引くことができる。[壁ドンモデル]

◾️ バズる組み立て

・「この文章で自分は何を言いたかったの?」となっていたら、「みんなにいい顔」をしようとしている文章。

話の筋があちこちに分かれていることが、文章を分かりづらくしている。

あらかじめ「言いたいポイント」を整理して、言いたいことを箇条書き。そこから言いたいことのセンターを決めると筋が通る。[配役固定モデル]

・「え、それで続きは?」と読み手に思わせたら勝ち。

いかにして自分の文章に目を留めさせ、最後まで読み切らせることができるのか。

それには、今までの論説を自分でひっくり返す。

自分にとっては「少し古い考え」を書いておき、その考えを否定しない「その先」の話をする。[譲歩逆説モデル]

・「誰にでも好かれる、万能なテーマ」、それは、「悲哀(せつないなあ)」。

理想をかかげ、現実を知り、変わらない日常に着地する。

やろうとしたけれど、失敗した。できなかった。ひどい目にあった。しかもけっこうかっこ悪い。

そんな経験こそが、読み手に微笑んでもらえるネタなのかも。[元さやモデル]

◾️ バズる言葉選び

・文章とは、音で “よむ” ものであると同時に、目で “みる” もの。

その点、「カタカナ」は注目度が高く、文章の中で目立つ。

強調したい言葉や、読者に目を向けてほしい言葉を、一度カタカナに変換みるのはおすすめ。[片仮名強調モデル]

・かっこいい “ 偉人の名言 ” を引用したい。でも、そのまま引用するのは恥ずかしい。

そんな時は、一般的な教訓としてストレートに訳すのではなく、読み手の境遇に当てはまるように “ 超訳 ” する。

「いい言葉」を自分なりに噛み砕き、読み手に向けてアレンジすれば、自分が伝えたいことを、偉人の影響力でもって伝えることができる。[意味拡大モデル]

・いい文章とは?

極論を言ってしまえば、文章など「読後感」さえ良ければいいのではないか。

「また会いたい」と思ってもらえる人のように、「また読みたい」と思ってもらえる文章を書く。

そのために必要なのは、「相手にどんな印象を持ってほしいか?」という想像。

最後の一文を情景描写だけにとどめ、「読後感」を生むために使う(「結論を最後に書かなければ……」 は、ただの脅迫観念)。[余韻増幅モデル]

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。