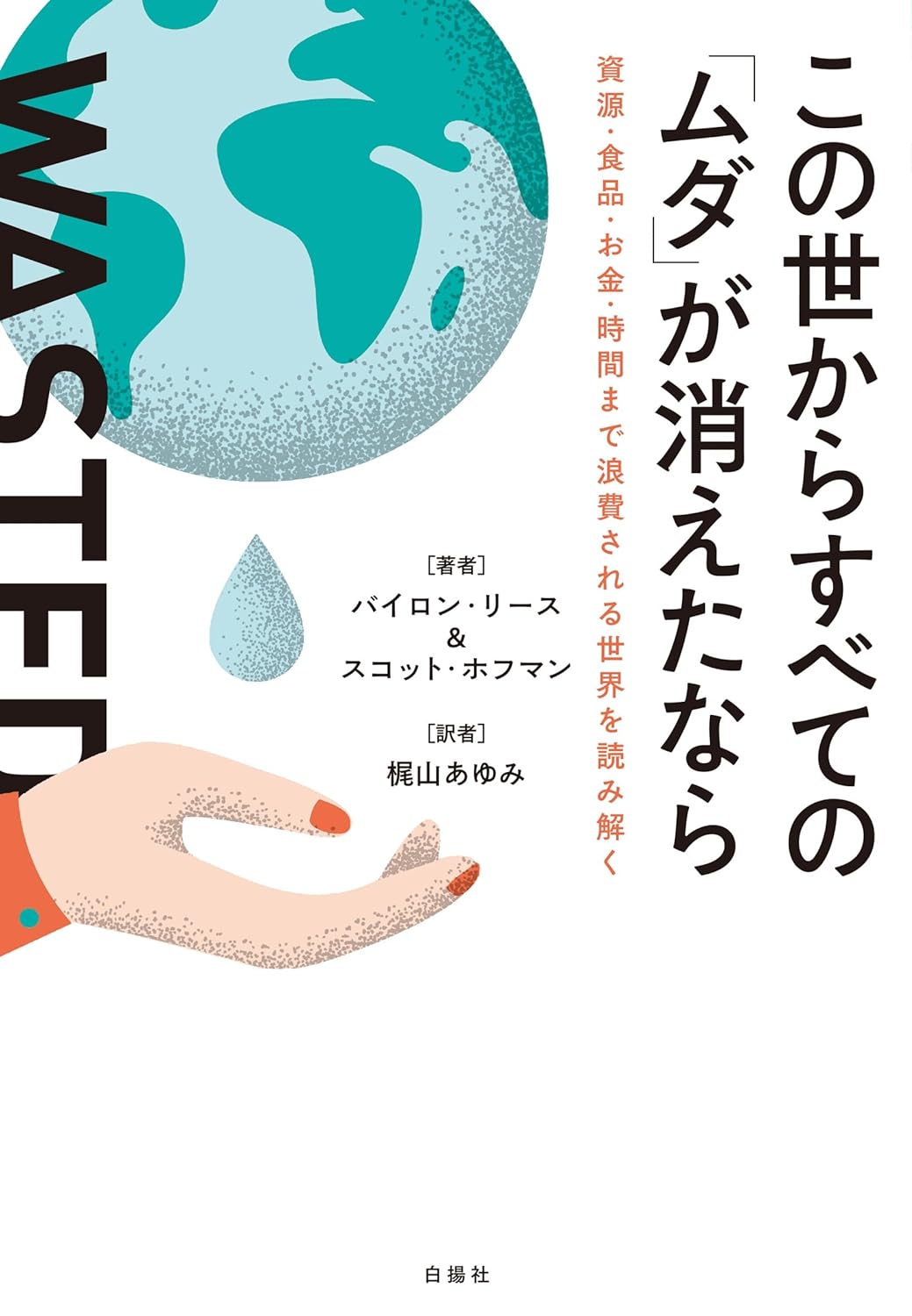

『この世からすべての「ムダ」が消えたなら』は、起業家・フューチャリスト・作家の顔をもつバイロン・リースと、インターナショナル・リテラシー・プロパティーズ社CEOのスコット・ホフマンというふたりのビジネスマンが、この世のムダの全貌に迫り、ムダにまつわるありとあらゆるトピックについて考えようというユニークかつ意欲的な本です。

初めは、ムダとはどういうものかを学ぶ本にするつもりでいた。だが著者ふたりがそれ以上に興味をそそられたのは、ムダがなかったら世界がどんな姿になるかを考えることである。これっぽっちのムダも存在しない世界。紙ゴミも出なければフードロスもない。時間もムダにならず、優れた頭脳や人の命が空しく失われることもない。

(……)探究の旅に読者をいざなうことで、なぜムダが生じるのかを理解してもらうとともに、ムダのない世界がどういうものかを思いえがいてもらうことを目指している。

(「はじめに ムダのない世界に向けて」より)

本書の特徴は、ムダの多様さです。

ムダの代表とされるゴミや食品ロス、CO2から水、電気、時間、お金、ネット通販、スマートフォン、さらには飛行機旅やファッション、リサイクル自体にひそむムダもあれば、光合成や代謝のムダ、果ては人間の潜在能力と命がムダにされる現実にまで切り込んでいきます。

途方もなく広大なムダの世界に分け入ると、ムダの多様さと規模の大きさに愕然とするしかありません。

そしてもう一つの特徴が、ムダに関する私たちの直感や前提を覆す数々の事例。

ムダとされている物事は本当にムダなのか。

ムダをなくそうとする行為の中にムダはないのか。

ムダとそうでないものの境界線はどこにあるのか。

そういった問いを突きつけられて、自分がムダを表面的にしか認識していなかったことに、読者は気づきます。

本書には、考えるヒントが山ほど詰まっています。

がしかし、すべての話題に明確な結論が用意されているわけではありません。

それだけ、ムダ問題には手強さと奥の深さがあるのです。

私たちがより良い世界で生きるために ──

複雑でつかみどころのない「ムダ」について、多面的できめ細かいムダ観を養うことができる一冊です。

基本情報

・タイトル :この世からすべての「ムダ」が消えたなら:資源・食品・お金・時間まで浪費される世界を読み解く

・著者/編者:バイロン・リース、スコット・ホフマン(著)、梶山 あゆみ(訳)

・発行日 :2024年7月29日

・ページ数 :352p

・出版社 :白揚社

【 読書メモ 】

■ はじめに

・人間がこれだけのムダをまき散らしているのは、ムダを正しく理解していないからである。効率の悪さと誤った情報が一緒になってムダだらけの世界をつくりだし、気づけば私たちはその中にいる。

・ムダを支える3本の柱

①本人にとって望ましくない

②すべてを差し引きした最終的な利益がマイナスになる

③客観的に見れば避けることができる

■ ムダと環境

・リサイクル工程のかなりの部分は、実際にはバラ色とはいいがたい

→人的要因(分別を間違える、ゴミ箱に捨てるべきものをリサイクルボックスに入れている、ルールが地域や時代によって異なる、資源ゴミが混じりあう、など)

→経済的要因(経済の観点からいえば、リサイクル事業はずっと危うい綱渡だった。自治体は戦略を見直すか、リサイクル計画をすべて断念することを余儀なくされつつある)

・リサイクルという手段が存在するせいで、そうでない場合よりじつはムダが増えているおそれがある。

→環境問題を研究するトレヴァー・ジンク博士の見解「私たちの本当の問題は消費なのだ。リサイクルをしても、環境のプラスになる効果は埋め立てる場合と大して変わらないことに消費者が気づき、そのどちらに対してもしかるべく罪悪感を抱くのであれば、たぶん『なるほどね、じゃあ少し消費の量を減らそうかな』と思うのではないでしょうか」

■ ムダと経済

・計画的陳腐化による2つのムダ

①設計された陳腐化:まだ使えるうちに故障するような設計が意図的に施されている

②スタイルの陳腐化:商品が定期的に流行遅れになるようにつくられている

・地産地消はムダを省き一見効率的に思えるが、食品の生産に伴うエネルギーや肥料、水や土地は輸送燃料とは比べ物にならないくらい多量に必要であり、輸送に費やされるエネルギーなど、生産全体に要するエネルギーのごくごく一部にすぎない。

■ ムダの科学

・化石燃料の燃焼から発生するCO2はムダとしかいいようがなく、大気中のCO2濃度を下げるための技術開発やいくつかの対策が試行されているが、一番の問題は技術をどうするかではなく、資金をどうするかである。

■ ムダの哲学

・お金がムダになる4つの状況

①偽情報や詐欺のせいで、取引から期待通りの価値が得られなかった場合(売買に対する期待が裏切られた)

②取引の内容を正しく理解していなかった場合(契約書に「小さい文字」で書かれた但し書きのせいで、期待していた価値が減ってしまった)

③自分では意図せずに不利な取引をした場合(携帯電話の契約プランに、いつの間にか謎の項目が付け足された)

④取引できる心的状態にないとみなされる場合(ヤクで朦朧となったまま入れ墨をしてもらった)

・ムダの少ない世界を実現するために「変化を率いる」6つの候補

①政府(高いリサイクル率の実現やLED電球への移行、自動車メーカーが燃費の良い車を開発したりするのは、政府の規制による)

②企業(経済圏で多大なムダが生じているのは逃れようのない事実であり、その状況を左右できる位置にいるのは企業である)

③有志団体(解決すべき問題に近いところにいる人たちが情熱を傾ければ、政府や企業では太刀打ちできないきめ細やかな活動をピンポイントで展開できる)

④組織化された宗教(単なる経済の問題としてとらえるのではなく、善悪の枠組みの中にムダを位置づける力を宗教はもっている)

⑤世論(社会への影響力がとりわけ大きい。たとえば、喫煙に対する世間の眼差しが大きく変化したのは、古い考えの世代が死に絶えたからではなく、世論によってみんなが考え方を改めたからだ)

⑥個人の行動(ムダの少ない世界を実現するためには複雑な事柄が山ほどあり、途方に暮れたくもなるが、すでに私たちがどれほどの進歩を遂げてきたかをふり返れば安心できるはずだ。先人たちの時代と比べて、今日の世界にはムダがはるかに少ない)

・哲学者ノーム・チョムスキーの言葉

「われわれにはふたつの選択肢がある。希望を捨てて、最悪な事態が確実に起きるよう手を貸すのか、それともいまある機会を利用して、できれば世界を良くするためにひと役買うのか。これはそれほど難しい選択ではない」

人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

他の書録・書評はこちらからお読みいただけます。