人間は忘れる生き物。

どんな感動もどんな興奮も時が経てば記憶の底に沈みゆき、その片鱗さえも見失いがちです。

それは読書も同じこと。

読んだ直度の高揚が、数日後にはすっかり雲散霧消…… などということも。

ですが、読みながら機微に触れた内容を整理しておけば、大切なエッセンスだけは自分の中に残る── はず。

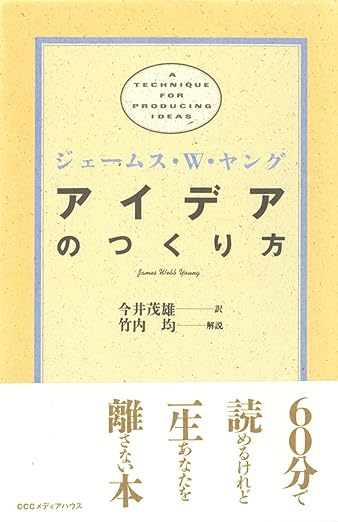

『アイデアのつくり方』は、アメリカの広告史に消えることのない大きな足跡を残したジェームス・ウェヴ・ヤング(1886-1973)が記した小論です。

序文や解説を除くとわずか50ページほどの小さな本に、

「アイデアをどうやって手に入れるか」

という質問への解答が書かれています。

原著の初版は1940年に発行。

半世紀以上にわたって世界中の人々を魅了し、アイデアの発想法はこの一冊で十分という高い評価を得ています。

本書には、アイデア発想法の抽象的な概念ではなく、実践的で具体的な手順、明確な方法論が紹介されています。

「自分はアイデアマンじゃない」

「アイデアをどうやって手に入れたらいいのかわからない」

そんなふうに思い込んでいる人の参考になる書籍です。

基本情報

・タイトル :アイデアのつくり方

・著者/編者:ジェームス・W・ヤング(著)、今井茂雄(訳)、竹内均(解説)

・発行日 :1988年4月8日

・ページ数 :102p

・出版社 :CCCメディアハウス

【 読書メモ 】

■ アイデア作成の基礎となる一般的原理について大切なこと2つ

1.アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない

2.既存の要素を新しい一つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性をみつけ出す才能に依存するところが大きい

・事実と事実の間の関連性を探ろうとする心の習性がアイデア作成には最も大切である

・そして、この心の習性は練磨することが可能である

■ アイデア作成技術の5段階:どんなアイデアもこの5段階を通過する

1.資料(データ)収集

カードやスクラップ・ブック、ファイルを使って資料を収集する。

2.資料(データ)の咀嚼

集めてきた個々の資料をそれぞれ手にとり、

心の触覚で一つ一つ触ってパズルのように組み合わせてみる。

例.一つの事実をとりあげ、様々な角度やちがった光のもとで眺め、その意味を探し求める。

二つの事実を一緒に並べ、どうすればその二つが噛み合うかを調べる。

[この段階における注意点]

・仮の、あるいは部分的なアイデアが訪れるので、

どんなに不完全に思えても気にとめずに書き留めておく。

・パズルを組み合わせるのに嫌気がさしても、あまり早くに止めてしまわない。

3.資料(データ)の組み合わせ

問題を完全に放棄して、

何でもいいから想像力や感情を刺激すること(映画、音楽、読書など)に心を移す。

問題を無意識の心に移し、それが勝手にはたらくにまかせる。

4.アイデアの誕生(ユーレカ!わかった!みつけた!)

アイデアが訪れる。

それは、心の緊張をといて、その到来を最も期待していない時(入浴中、散歩中、朝目覚めた時など)にくる。

5.アイデアのチェック

アイデアを具体化し、現実の世界に連れ出し、理解ある人々の批判を仰ぐ。

■ 言葉について

・言葉はそれ自身アイデアである

・言葉をマスターするとアイデアはよく息を吹き返してくる

・言葉はアイデアのシンボルであり、言葉を集めることによってアイデアを集めることもできる

■ このアイデア作成過程の理解を深めるのに役立つ参考図書

・『思考の技術』グラハム・ワラス著(ちくま学芸文庫)

・『科学と方法』H・ポアンカレ著(岩波文庫)

・『科学的研究の技術』W・I・B・ビーバリッヂ著(洋書)